Метка: планирование

-

Метод MoSCoW для приоритизации

Простой способ приоритизировать фичи будущего продукта или задачи проекта.

-

Как бороться с расползанием проектного бюджета

Статья объясняет, как справляться с ситуацией, когда клиент предъявляет дополнительные требования сверх первоначальной оценки проекта. Автор предлагает несколько стратегий: формализовать запросы через документирование, оценить влияние на сроки и бюджет, использовать изменения как возможность для переговоров о пересмотре условий контракта, и при необходимости вежливо, но твердо отказывать в выполнении дополнительных работ без корректировки оплаты. Важно поддерживать…

-

Всё, что менеджеру проектов нужно знать о RACI

Статья на сайте обсуждает модель распределения ответственности RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) и её применение в управлении проектами. Автор объясняет важность четкого определения ролей и задач для повышения эффективности работы команды. Приводятся примеры успешного внедрения модели в различных проектах и рекомендации по её адаптации к конкретным условиям.

-

Утилизация ресурсов

В управлении проектами важно делать первичную оценку стоимости и сроков, не углубляясь в детали. Ошибка новичков — считать, что исполнитель может работать 100% времени на проект. В реальности, утилизация сениора — 6 часов в день, мидла и джуна — меньше. Внешнюю утилизацию следует планировать на 80-90 % от внутренней.

-

Всё, что менеджеру проектов нужно знать о бэклоге

Владимир Бычко рассказывает о бэклоге, структурированном списке задач для команды разработки. Он описывает различные виды бэклогов (продукта, спринта, гипотез, обращений) и ключевые поля для элементов бэклога (ID, приоритет, инициатор, дата добавления, краткое наименование, детальное описание, критичность, комментарий). Регулярное обслуживание и груминг бэклога поддерживают его актуальность и эффективность.

-

Ещё 5 критичных ошибок менеджеров проектов

Владимир Бычко описывает пять критичных ошибок менеджеров проектов: неуправление ожиданиями заказчиков, экономия на постановке задач, упущение контроля сроков, недостаточное информирование команды и страх перед ошибками. Он подчеркивает важность четкой коммуникации, регулярного контроля, обучения и открытости для успешного управления проектами.

-

Всё, что менеджеру проектов нужно знать об управлении рисками

Автор описывает управление рисками в проектном менеджменте. Он рассматривает идентификацию рисков, анализ и приоритизацию, разработку стратегий, мониторинг и разбор уроков. Основные стратегии управления рисками включают уклонение, смягчение, делегирование и принятие. Автор подчеркивает важность вовлечения команды, регулярного обновления реестра рисков и внимательного анализа после завершения проекта.

-

Вовремя и в рамках бюджета

Владимир Бычко описывает, как успешно завершить проект вовремя и в рамках бюджета. Он делится принципами и шагами, которые включают первичную оценку, сбор требований, прототипирование, написание технического задания и точную оценку. Важны работа с рисками, мониторинг процесса и тестирование. Автор подчёркивает, что такой подход работает лучше для небольших проектов.

-

Как ставить задачи так, чтобы подчинённые их выполняли

Владимир Бычко описывает, как правильно ставить задачи подчинённым. Он выделяет важность детального объяснения задачи, письменного оформления, проверки понимания, регулярных напоминаний и благодарности за выполнение. Автор подчеркивает, что эти методы помогают улучшить дисциплину и повысить продуктивность команды, а также создать более эффективный процесс работы.

-

Как совершенно точно не стать профессиональным руководителем

Как не стать профессиональным руководителем и гарантированно довести своё подразделение до состояния полного ручного управления

-

Что менеджеру проектов нужно знать об ИСР

В статье Владимир Бычко объясняет важность иерархической структуры работ (ИСР) в управлении проектами. Он описывает, как правильно составлять ИСР, чтобы улучшить организацию и прозрачность проекта. Основные принципы включают декомпозицию задач, назначение ответственных, и использование различных форматов представления. ИСР помогает в планировании, оценке сроков и управлении рисками, обеспечивая успешное выполнение проектов.

-

Нужность дедлайнов

Владимир Бычко обсуждает необходимость дедлайнов в управлении задачами. Точки контроля критически важны для делегирования, особенно при новой должности. Дедлайны могут напрягать творческих и исследовательских сотрудников, быть неэффективными в изменчивой среде и работать только при ясных процессах. Для большинства задач дедлайны полезны, но их влияние зависит от индивидуальных особенностей сотрудников.

-

Написание требований методом набегающей волны

Метод набегающей волны помогает эффективно писать требования для крупных проектов. Он включает деление функциональности на блоки, приоритизацию с помощью фреймворков или заказчиков, а затем детализирование и согласование требований поэтапно. После выполнения и принятия каждого блока пересматриваются приоритеты и требования, что минимизирует ненужные работы и экономит время на анализ.

-

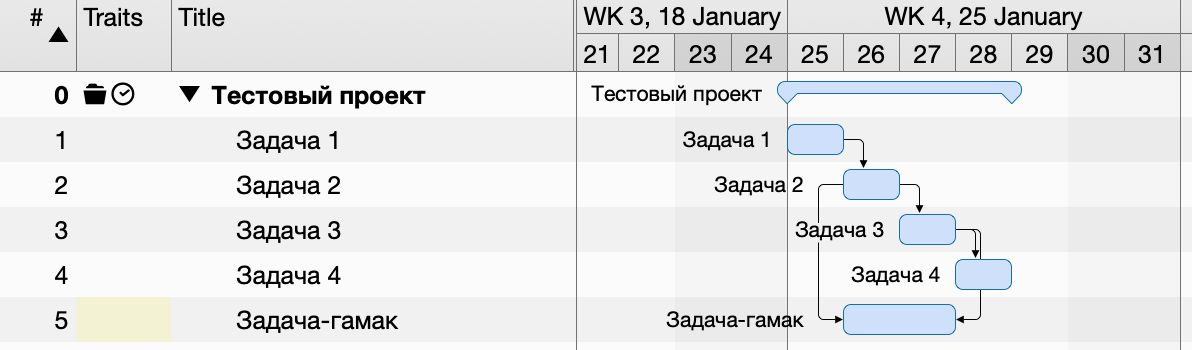

Задача-гамак

Что такое «задача-гамак» и зачем она применяется. В статье обсуждается концепция «задачи-гамака» в календарном планировании проектов. Этот тип задач охватывает временные промежутки, в течение которых выполняются другие задачи. Например, охрана на публичном мероприятии, которая работает, пока идут основные задачи. Задача-гамак соединяется с другими задачами с помощью специальных связей Start-to-Start и End-to-End, что позволяет учитывать её…